予防接種

子宮頸がん

予防ワクチン

(ヒトパピローマウイルスワクチン)

HPVワクチンの積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方について

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種のキャッチアップ接種についてヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン)を検討されている方へ

高校1年相当の年度の3月31日※まで、定期予防接種として無料で接種することができます。

(令和6年11月29日に厚生労働省より以下の経過措置の方針が発表されました。)

対象者

平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ(令和6年度高校1年相当)の女子

内 容

令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間中に1回以上接種している方は、公費(無料)で3回接種を完了できるよう、接種期間が1年間(令和8年3月31日まで)延長されます。

留意事項

令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方は、経過措置の対象外となります。公費で3回接種の完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上の接種をお受けください。

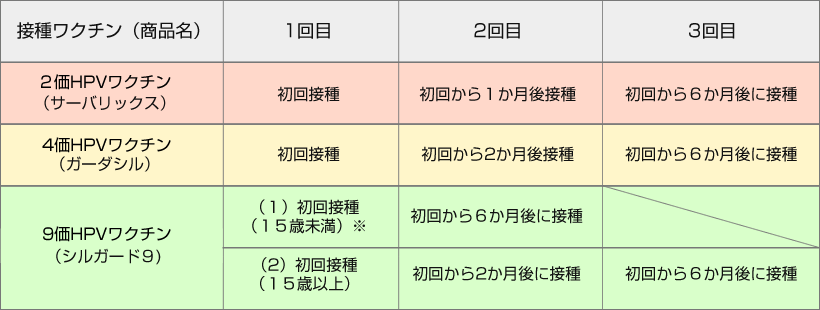

(ワクチンによって接種回数が異なりますので、以下の【標準接種スケジュール】をご確認ください。)

いずれかのワクチンを選択し、同じワクチンを必要回数接種してください。(注1)

(注1)ワクチンの交互接種について

- 2価ワクチンと4価ワクチンの交互接種は認められていません。

- 9価ワクチンと2価又は4価ワクチンとの交互接種については、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としますが、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることを踏まえ、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施して差し支えありません。

【標準接種スケジュール】

病気の説明

子宮頸がんは、発がん性のヒトパピローマウイルス(HPV)に感染し数年~数十年後に前がん病変を経て、子宮頸がんを発症すると考えられています。HPVにはいくつかの種類があります。HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となる、HPVの感染を予防するワクチンです。2価ワクチンおよび4価ワクチンは、HPVの中でも子宮頸がんをおこしやすい2種類のHPVの感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。9価ワクチンは、9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。その中でも、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。

ワクチンで感染を防げないタイプのウイルスがありますので、接種後も定期的な子宮頸がん検診の受診が必要です。

ワクチンと副反応 子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)は3種類あります。

医師と相談していずれかのワクチンを選んでください。

子宮頸がんおよびその前がん病変の発症に関係しているHPVのうち、HPV16型、HPV18型の感染を予防するワクチンです。

子宮頸がんおよびその前がん病変、外陰上皮内腫瘍、尖圭コンジローマなどの発症に関係しているHPVのうち、HPV6、11、16、18型の感染を予防するワクチンです。

子宮頸がんおよびその前がん病変、外陰上皮内腫瘍、尖圭コンジローマなどの発症に関係しているHPVのうち、HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型の感染を予防するワクチンです。

厚生労働省のホームページ「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について

ワクチンの副反応について HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)※1が起こることがあります。

※接種した部位の症状

| 発生頻度 | 2価ワクチン (サーバリックス) |

4価ワクチン (ガーダシル) |

9価ワクチン (シルガード9) |

|---|---|---|---|

| 50%未満 | 疼痛※ 発赤※ 腫脹※ 疲労 |

疼痛※ | 疼痛※ |

| 10~50%未満 | 掻痒(かゆみ) 腹痛 筋痛 関節痛 頭痛 など |

紅斑※ 腫脹※ |

腫脹※ 紅斑※ 頭痛 |

| 1~10%未満 | じんましん めまい 発熱 など |

頭痛 そう痒感※ 発熱 |

浮動性めまい 悪心 下痢 そう痒感※ 発熱 疲労 内出血※ など |

| 1%未満 | 知覚異常※ 感覚鈍麻 全身の脱力 |

下痢 腹痛 四肢痛 筋骨格硬直 硬結※ 出血※ 不快感※ 倦怠感 など |

嘔吐 腹痛 筋肉痛 関節痛 出血※ 血腫※ 倦怠感 硬結※ など |

| 頻度不明 | 四肢痛 失神 リンパ節症 など |

失神 嘔吐 関節痛 筋肉痛 疲労 など |

感覚鈍麻 失神 四肢痛 など |

- ※1

重いアレルギー症状:呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)、神経系の症状:手足の力が入りにくい(ギラン・バレー症候群)、頭痛・嘔吐・意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM))等

引用:厚生労働省(小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ)

(参考)厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)

受け方 医療機関によっては、予約が必要な場合があります。医療機関にお電話などで予約・連絡後に受診してください。

持って行く物:母子健康手帳・予診票

予診票について(令和7年度)

- 小学校6年

令和8年2月頃個別通知予定 - 中学校1年生

令和7年2月に個別に予診票を送付しています。 - 中学校2年

令和6年2月に個別に予診票を送付しています。 - 中学校3年~高校1年相当

令和4年度に市内の小中学校を通して予診票を配布しています。

※予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要になります。

ただし、接種を受けようとする者が13歳以上16歳未満の場合は、接種の注意事項をよくお読みの上保護者の署名があれば同伴なしでも接種可能となります。署名がなければ予防接種は受けられません。

●16歳以上の方については、本人の同意(署名)で接種を受けることができます。

(参考)厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)

予防接種を受ける前の一般的注意事項- ワクチン接種後に注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがありますので、接種後30分程度は体重を預けることのできる背もたれのあるソファに座るなどしてなるべく立ち上がらないようにしてください。

- 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある場合には原則接種できません。

- 予防接種は、体調の良い時に受けるのが原則です。

- 接種会場での体温が37.5度以上である場合は受けることができません。

- 1か月以内に病気にかかった場合、病気の種類によっては一定の期間あけないと接種できない場合があります。

- 家族や友人、知人などが感染症(麻しん、風しん、水痘など)にかかっている場合、観察期間が必要なことがあります。

他の予防接種との間隔 規定はありません

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン)接種後の症状に関する相談について

問い合わせ先:和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ ℡488-5118

厚生労働省の相談窓口はこちら

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)の定期予防接種について

平成25年6月14日から、(※)厚生労働省の勧告に基づき、積極的な勧奨を差し控えていましたが、令和2年10月の国からの通知を受けて、公費によって接種できるワクチンの一つとしてヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)があることについて知っていただくとともに、HPVワクチン接種について検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を届けることを目的として、定期接種の対象者及びその保護者にお知らせしてきたところです。

(※)平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(6月14日開催)において、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が本ワクチンの接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない、とされました。

この度、令和3年11月に、厚生労働省より、「HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた。また、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の診療実態の継続的な把握や体制強化を行っていくこと、都道府県や地域の医療機関等の関係機関の連携を強化し地域の支援体制を充実させていくこと、HPVワクチンについての情報提供を充実させていくこと、などの今後の対応の方向性も踏まえつつ、当該状態を終了させることが妥当とされたところである。」と通知がありました。

(厚生労働省通知)

ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について【令和3年11月26日付け通知】(外部サイト)

詳しくは、下の厚生労働省作成リーフレットをご覧ください。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なおしらせ(概要版) 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なおしらせ(詳細版) HPVワクチンを受けたお子さまと保護者の方へ 医療従事者の方へ~HPVワクチンの接種に当たって~ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン)を自費で受けた方への助成について

お問い合わせ

TEL 073-488-5118 / FAX 073-431-9980